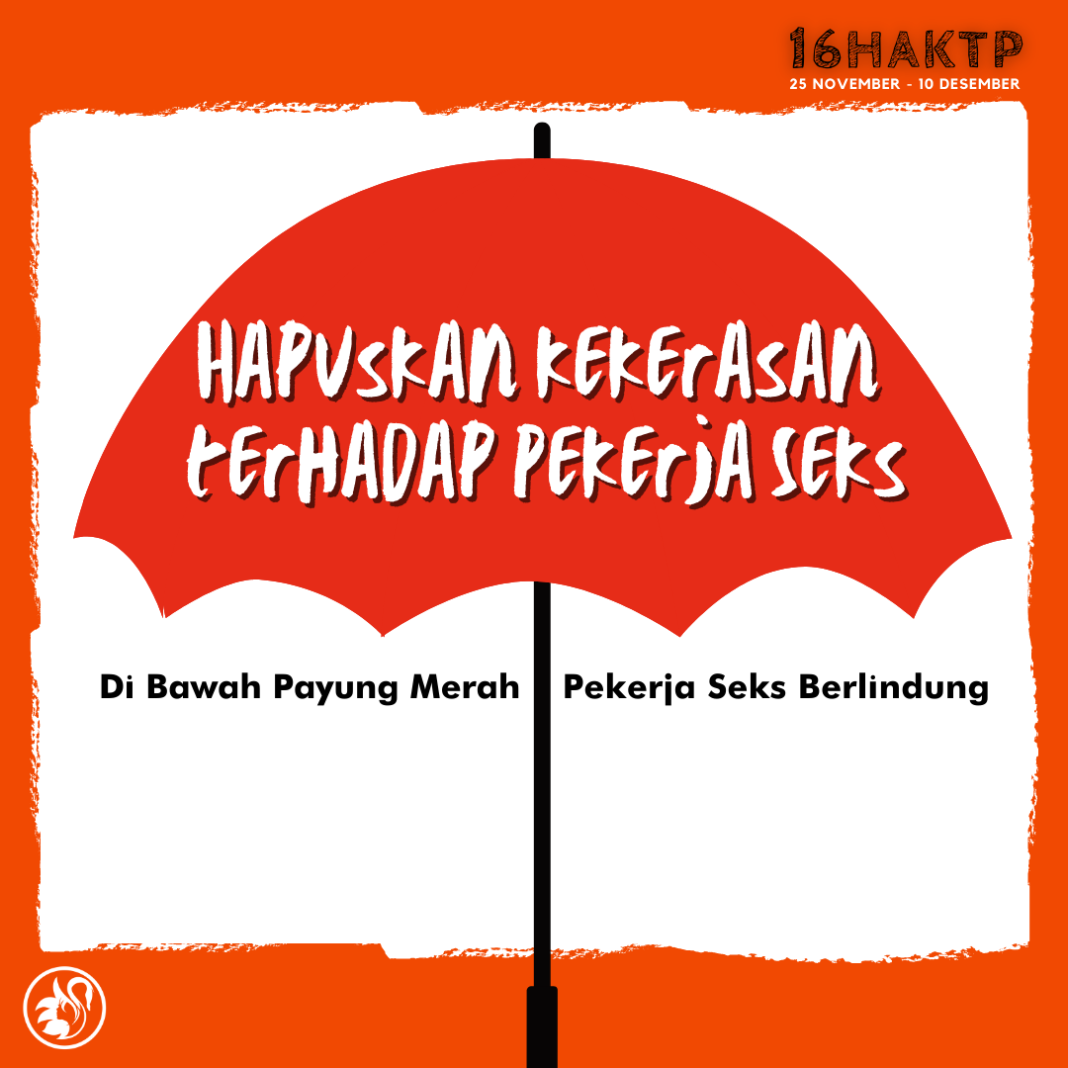

Ketika membicarakan pekerja seks, stereotip dan label yang melekat adalah mereka yang memakai fishnets stockings dan high heels. Konstruksi stereotip dan stigma tersebut sangat berbahaya dan menempatkan pekerja seks dalam kelompok rawan, rawan akan kekerasan dan pelecehan. Akan tetapi, pekerja seks kemudian melawan, dengan red umbrella, ikon perlawanan pekerja seks dan permintaan mereka terhadap perlindungan.

“Together means stronger” merupakan kalimat yang diamini oleh jaringan pekerja seks di dunia. Selama ini, di bawah bayang-bayang ancaman kriminalisasi, perjuangan melawan stigma, menderita kekerasan, pekerja seks mengumpulkan kekuatan bersama dengan simbol “payung merah”, dalam keadaan sosial-budaya yang berbeda.

Mengapa payung merah? Awal milenium, tepatnya tahun 2001 di Italia, pekerja seks dari berbagai belahan dunia berkumpul di sebuah event yang diselenggarakan oleh Comitato per i Dritti Civili delle Prostitute dan melakukan long-march di jalan-jalan Venice dengan menggunakan payung merah menyala, sebagai bentuk protes mereka. Seorang aktivis pekerja seks Italia, Pia Covre, menyatakan bahwa motif mereka menggunakan payung warna merah untuk parade adalah visibilitas; bagaimana kota Venice yang penuh dengan turis dapat dialihkan perhatiannya untuk kampanye mereka dan hal tersebut berhasil.

Merah diasosiasikan oleh warna “jantung” (heart) yang berarti simbol cinta dan payung merupakan simbol perlindungan. Perjalanan simbol tersebut tidak jauh dengan kontribusi dalam bidang seni, seperti pemutaran video, pameran, pertunjukan, teater dan pembagian print. Semuanya ini dilakukan di Giardini di tempat pameran yang bernama “Prostitue ‘Pavilion”. Akhirnya, pada tahun 2005 dalam konferensi Pekerja Seks di Brussels, payung merah atau Red Umbrella ditetapkan sebagai simbol dan digunakan hingga hari ini sebagai simbol perlindungan terhadap pekerja sek dan persatuan untuk mewujudkan destigmatisasi.

Dari berbagai macam risiko permasalahan terbesar yang dihadapi pekerja seks adalah adalah stigma. Pekerja seks di berbagai belahan dunia sekarang sedang berjuang melawan stigma dengan mencari representasi yang lebih baik sehingga dapat mencapai “penerimaan”. Dalam buku Revolting Prostitute (Smith & Mac, 2018) menceritakan seorang pekerja Seks di Swedia dan seorang aktivis bernama Jasmine dibunuh dengan cara ditikam dan kematiannya memicu protes di depan Kedutaan Besar Swedia di London. Mereka membawa plang atau tanda yang bertuliskan “Stigma Kills” dan kenyataannya memang begitu. Mereka dianggap tidak berharga dan disposable (Smith & Marc, 2018). Selain memicu kekerasan, stigmatisasi terhadap pekerja seks membuat mereka enggan mengakses layanan kesehatan dan mencari bantuan dalam kasus kekerasan.

Temuan Satellite Workshop Samsara Terkait Kekerasan Terhadap Pekerja Seks

Di Indonesia, profesi Pekerja Seks mengalami dehumanisasi. Dalam banyak keadaan mereka dihilangkan hak-haknya dan tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya. Pada akhir tahun 2018, tim Samsara mengadakan Satellite Workshop di Indonesia Timur. Salah satu dari rangkaian workshop dilakukan bersama Pekerja Seks di Manokwari. Pesertanya berasal dari komunitas di lokalisasi panti pijat dan dua LSM pendamping. Berdasarkan temuan, rupanya para pekerja seks sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Kesehatan Reproduksi dan juga mereka sudah dapat mengakses layanan papsmear dan pengecekan kesehatan rutin.

Sebaliknya, akibat informasi yang minim, keadaannya tidak sama bagi Pekerja Seks Independen terutama yang bekerja di jalan. Akses informasi terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi minimal hingga tidak ada sama sekali. Berbeda bagi para Pekerja Seks yang mengikuti workshop bersama Samsara. Salah seorang peserta mengaku tetap melindungi dirinya ketika ada klien yang menolak untuk menggunakan kondom laki-laki karena anggapan bahwa itu mengurangi kenikmatan. Mereka melindungi diri dengan cara menggunakan kondom perempuan dan klien tidak perlu tahu, demi menghindari IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV/AIDS yang angkanya cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pekerja Seks yang berada dalam komunitas akses terhadap layanan kesehatannya lebih terorganisir dan rutin.

Kekerasan seksual sangat sering terjadi dan merupakan yang paling sering dialami oleh Pekerja Seks. Akan tetapi, dalam masyarakat yang sudah menginternalisasi stigma terhadap pekerja seks, pelaku kekerasan yang tidak mengindahkan konsen atau bahkan tidak pernah terlintas untuk meminta konsen. Seringkali agensi pekerja seks, bahwa mereka memiliki pilihan mandiri dan otonom, dihapuskan dari dirinya seakan yang tersisa hanyalah sebuah objek seksual. Dalam hal ini, Pekerja Seks jalanan yang bekerja sendirian terletak pada posisi yang paling tidak menguntungkan.

Akibat bekerja sendirian, koordinasi dengan satu sama lain tidak dapat dilakukan sehingga ketika sesuatu terjadi korban – Pekerja Seks – tidak bisa meminta pertolongan, apalagi untuk melapor pada otoritas terkait. Sedangkan melalui kacamata pelaku tindak kriminal, pekerja seks menjadi sasaran empuk karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki tempat berlindung. Hal tersebut yang menjadikan Pekerja Seks sering menjadi target penipuan dan kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan juga datang dari pejabat negara kepada Pekerja Seks. Salah satunya penipuan, pemerasan dan kriminalisasi. Awal tahun ini seorang pejabat di kota Padang menjebak seorang pekerja seks online dengan “menggrebeknya”. Pekerja seks yang menjual jasanya secara online kemudian dikenai pasal pornografi. Walaupun dalam KUHP tidak ada pasal yang secara langsung mengkriminalisasi Pekerja Seks, mereka menghadapi berbagai hukuman yang berkaitan dengan norma sosial-budaya di masyarakat terlebih norma-norma agama yang berlaku di lingkungan Pekerja Seks. Penyudutan pekerja seks yang dilakukan oleh pemerintah berlandaskan alasan moral dan terkadang alasan politis, agar lebih disukai contohnya dan meningkatkan elektabilitas, Pekerja Seks hanya dijadikan objek politik dan norma.

“Each of us must find our work and do it. Militancy no longer means guns at high noon, if it ever did. It means actively working for change, sometimes in the absence of any surety that change is coming.” – Audre Lorde, 1928

Pada akhirnya, kita dapat belajar dari Venice. Melalui sejarah, kita banyak belajar mengenai kekuatan kolektif. Payung merah di jalanan kota Venice menunjukkan kita bahwa membangun sebuah rumah bersama akan jauh lebih cepat dan akurat jika dalam prosesnya banyak pihak yang diikutsertakan dengan membawa keahlian masing-masing dan dalam kasus ini, rumah aman untuk kita semua.