Sore itu saya dikagetkan oleh telepon dari ibu saya. Beliau mengabarkan bahwa teman kecil saya akan menikah di akhir minggu. Saya terheran, hingga harus beberapa kali memastikan kepada ibu saya. Bukannya apa, teman kecil saya ini usianya dua tahun lebih muda dari saya, itu berarti dia belum genap berumur 18 tahun. Seharusnya, dia juga masih sekolah. Yang membuat saya lebih terkejut adalah kabar bahwa teman kecil saya ini telah mengandung.

Kabar yang menyedihkan untuk saya. Sayangnya, kabar tersebut tidak hanya saya dengar sekali-dua kali saja. Kehamilan tidak direncanakan tidak hanya terjadi pada satu-dua perempuan. Banyak. Sangat banyak. Hal tersebut membuat perempuan yang sedang mengandung mengalami stres karena belum siap menjadi seorang ibu. Akhirnya bisa ditebak, bisa jadi si perempuan melakukan aborsi, atau menjadi orang tua tunggal untuk anak yang dilahirkannya nanti, bisa juga melanjutkan dengan menikah.

Masih beruntung jika kehamilan tidak direncanakan itu berakhir dalam sebuah pernikahan. Meski sebenarnya juga tak bisa disebut beruntung, karena pernikahan tentunya membutuhkan banyak kesiapan; baik kesiapan secara ekonomi, sosial, juga psikologis masing-masing individu yang hendak menikah. Jika tidak, pernikahan yang hanya dilandaskan atas kehamilan tak direncanakan malah bisa menambah rumit permasalahan. Bisa berujung pada perceraian atau permasalahan lain yang juga tidak diinginkan.

Jika si calon ibu memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya di luar jenjang pernikahan tentunya akan mendapatkan sanksi sosial yang besar dari masyarakat sekitar. Tidak hanya bagi si calon ibu, sanksi sosial juga akan diterima oleh keluarganya. Keluarga akan dianggap tidak mampu mendidik anak, kehilangan kepercayaan masyarakat, atau bahkan dikucilkan dalam lingkungan bermasyarakatnya.

Selain sanksi sosial yang diterima oleh si calon ibu dan keluarganya, sanksi tersebut juga dapat menimpa anak yang akan dilahirkannya nanti. Anak dari kehamilan di luar jenjang pernikahan sering kali diperlakukan berbeda oleh lingkungan. Dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan. Tumbuh kembang si anak nanti akan berbeda dengan anak-anak lainnya yang lahir dalam sebuah pernikahan.

Saya jadi ingat teman saya semasa SMP dulu. Anak laki-laki yang lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya. Sulit baginya untuk menjelaskan kondisi keluarga yang dimilikinya. Teman-temannya juga mempersulit dengan terus mengejeknya. Bukan bermaksud mengejek, sebenarnya. Hanya saja mereka selalu mempertanyakan, ‘bagaimana mungkin dia tidak memiliki ayah?’. Hidupnya yang sudah sulit tersebut menjadi lebih sulit lagi karena satu-satu keluarganya, ibunya, harus bekerja di luar kota. Mau tidak mau, dia harus mampu mandiri di usianya yang masih remaja. Tentunya, dibanding dengan teman-teman lain semasa SMP, dia menjadi seseorang yang berbeda. Teman saya ini menjadi anak yang suka mencari perhatian dengan melakukan hal-hal di luar nalar hingga sulit diterima oleh lingkungan.

Cerita mungkin akan berbeda jika, misalnya, si calon ibu memilih untuk menggugurkan kandungannya, yang tentunya juga bukan suatu perkara mudah. Beban moral si calon ibu kepada calon bayi, juga mengenai keselamatan si ibu saat melakukan aborsi sangat diperhitungkan, belum lagi permasalahan hukum yang dapat menjerat si calon ibu. Di samping itu, aborsi yang tidak aman dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi kesehatan, bahkan dapat berujung pada kematian. Komplikasi yang dapat menimpa calon ibu antara lain perdarahan hebat, infeksi, dan keracunan dari bahan yang digunakan untuk menggugurkan kandungannya. Selain itu, banyak pula perempuan yang mengalami kerusakan pada alat reproduksinya akibat aborsi yang tidak aman.

Melihat kasus pembuangan bayi yang banyak terjadi pun tak bisa dilepaskan dari kehamilan yang tidak direncanakan. Calon ibu yang memutuskan melanjutkan kehamilannya, namun malah membuang bayinya membuat cerita semakin miris saja. Menyaksikan bayi kecil diletakkan dalam kardus kemudian ditelantarkan di tempat sampah, di pinggir jalan, pelataran toko, atau, jika beruntung, di panti asuhan. Hal tersebut memperbanyak jumlah anak terlantar yang harus diurus oleh negara, dan permasalahan-permasalahan lain yang akan lebih kompleks lagi ke depannya.

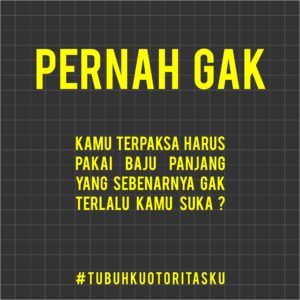

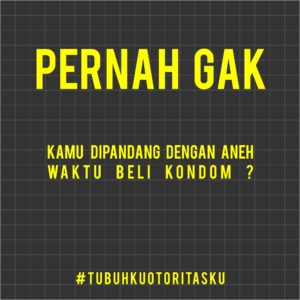

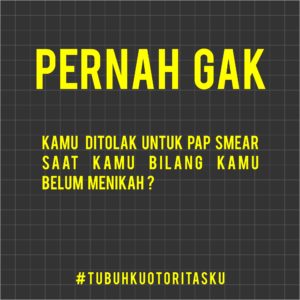

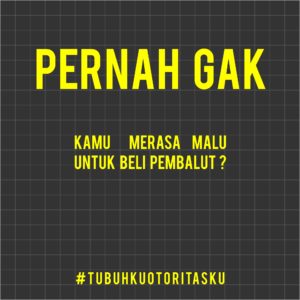

Masalah kehamilan yang tidak direncanakan sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi. Obrolan mengenai seks dianggap sangat tabu untuk diperbincangkan. Padahal, setiap orang harus tahu mengenai seks, mengingat seks sangatlah dekat dengan setiap orang. Tak terkecuali dengan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang belum menikah. Seks bukan hanya dimiliki oleh orang yang telah menikah saja.

Tabunya pembicaraan mengenai seks akan berdampak pada ketidaktahuan dan kurang pahamnya orang-orang terhadap seks itu sendiri. Akhirnya? Bisa ditebak. Orang akan menerka-nerka dan mencoba-coba sendiri, meski telah diberi rambu moral dan agama. Tetap saja, rasa penasaran dan keingintahuan itu tidak bisa dihindari. Lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak direncanakan, misalnya.

POPCORNer. Merupakan sebuah sudut di Samsara yang dikhususkan untuk mengulas produk-produk budaya pop dengan kacamata feminisme. Kamu bisa mengusulkan produk budaya pop apa lagi yang perlu kita ulas berikutnya. POPCORNer terbit setiap Sabtu.

POPCORNer. Merupakan sebuah sudut di Samsara yang dikhususkan untuk mengulas produk-produk budaya pop dengan kacamata feminisme. Kamu bisa mengusulkan produk budaya pop apa lagi yang perlu kita ulas berikutnya. POPCORNer terbit setiap Sabtu.