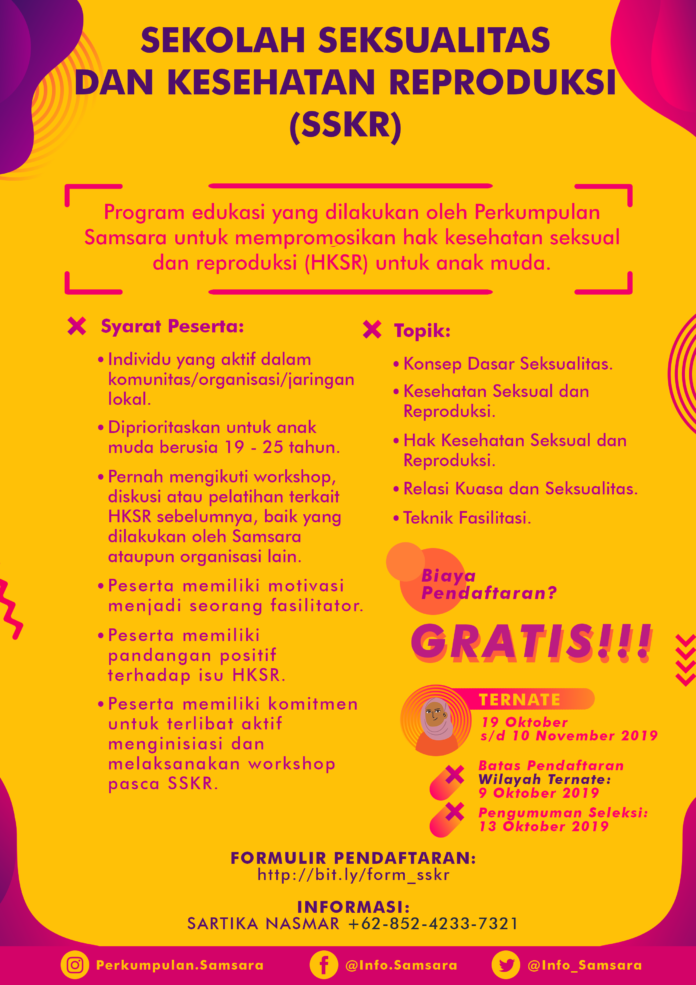

Sekolah Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi (SSKR) yang diselengarakan Samsara berlangsung di Ternate, 15 Oktober-10 November 2019. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun perspektif dan melatih anak muda untuk menjadi fasilitator Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di daerah mereka masing-masing.

HKSR merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sedikitnya ada 12 butir HKSR yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF), yang mencakupi seksualitas dan kesehatan reproduksi seseorang, yaitu; hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya, hak atas kerahasiaan pribadi, hak untuk kebebasan berpikir, dan hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan.

Enam lainnya adalah, hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk memutuskan kapan dan akan punya anak, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal politik, dan hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Didi, salah seorang peserta mengatakan, kehadiran SSKR di Ternate dapat menjadi pemicu penyebarluasan pengetahuan HKSR yang selama ini sedikit diketahui oleh masyarakat, khususnya, anak muda. Sebab menurut dia, masih banyak hal yang sengaja disembunyikan dengan dalih membahas seksualitas secara terbuka bukan budaya mereka.

“Sehingga berdampak pada banyak kasus seperti, kekerasan seksual, pernikahan usia anak, dan aborsi tidak aman yang jadi fenomena di kota ini,” kata Didi.

Dampak yang disebut Didi, misalnya perkawinan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara, menilai kasus perkawinan anak di Ternate masih tinggi di Maluku Utara.

Tahun 2018 lalu, indeks pembangunan manusia di Maluku Utara mencapai angka 67,76 dengan angka harapan hidup 67,80. Kedua angka tersebut diklaim meningkat tiap tahun. Namun, bagaimana isu HKSR di kota yang terletak dikaki gunung Gamalama ini?

Permasalahan HKSR di Ternate

Menurut Putut Riyatno, Kepala BKKBN Maluku Utara, penyebab tingginya perkawinan anak adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap resiko yang timbul setelahnya, seperti: kematian ibu dan terhentinya studi mereka.

Serupa yang dialami Didi. Wani peserta SSKR, sebelumnya menganggap pembahasan HKSR adalah tabu. “Karena memang dari didikan masyarakat atau dalam lingkup keluarga secara khusus,” katanya.

Sebelum mengikuti SSKR, Wani menganggap bahwa bahasan seksual tidak semestinya dibahas secara terbuka, karena kata dia itu merupakan aib. Seperti misalnya, hak perempuan untuk menentukan kapan menikah atau bahkan tidak menginginkan pernikahan, memiliki anak atau tidak. Seperti di kampungnya, di Desa Laromabati, kecamatan Kayoa Utara, Wani banyak mendengar cerita tentang ibu-ibu yang meski tidak mau lagi melahirkan, dipaksa kembali mengandung anak.

“Karena desakan dan tekanan dari suami, serta lingkungan, maka dengan terpaksa mereka harus hamil lagi kemudian menyusui,” saksinya.

Sementara itu, menurut Putut Riyatno, Kepala BKKBN Maluku Utara, perkawinan anak juga memicu kasus kematian ibu. Pada 2011 lalu jadi puncak Sementara untuk kasus kematian bayi, setidaknya tercatat 124 kasus.

Selain perkawinan anak, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Idhar Umar Sidi, mengatakan penyebab tingginya angka kematian bayi di Maluku Utara termasuk Ternate, banyak dipicu karena rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemenuhan gizi buat bayi saat sedang masa hamil.

Penyebabnya, menurut Idhar, karena buruknya fasilitas infastruktur kesehatan dan minimnya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan di puskesmas terutama di pulau-pulau kecil.

Melihat itu, Didi yang juga merupakan seorang perawat di Ternate mengatakan, untuk menekan AKI dan kematian bayi pemerintah seharusnya memikirkan kembali kekurangan selama ini atas HKSR di kota Ternate. “Setiap petugas kesehatan seharusnya memiliki persepektif yang sama soal HKSR agar dapat bersinergi dalam mengatasi masalah yang menjadi fenomena di Ternate,” ungkap Didi.

Cita-cita peserta SSKR

Pada 10 November 2019, SSKR resmi selesai di kota Ternate. Setelahnya para peserta akan melakukan workshop untuk menyebarkan pengetahuan HKSR yang mereka peroleh selama SSKR.

Menurut Didi, HKSR di Ternate, merupakan isu yang harus disebarluaskan, terutama di kalangan generasi muda. Sebab yang Ia lihat selama ini tidak sesuai harapan.

“Saatnya generasi muda peka dan berbuat sesuatu untuk hak mereka yang terabaikan, yaitu hak mendapatkan akses informasi, hak menentukan pilihan dan masih banyak hak yang ternyata belum didapatkan oleh mereka mengenai HKSR,” ujar Didi.

Sementara Wani, mengaku selepas SSKR pengetahuannya mengenai HKSR bertambah. Karena itu dia ingin membagi pengetahuan itu kepada remaja. Dan, keinginan besarnya adalah saat dia telah menikah dan memiliki anak. Nantinya kata dia, pendidikan seksual akan ia berikan sejak dini ke anak-anaknya.

“Anak-anak saya harus tahu, potongan-potongan tubuh mereka. Mana yang tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa ada consensus, saya mengajarkan anak-anak saya agar tidak menjadi korban dan pelaku pelecehan” tegas Wani. “Semua anak-anak harus tahu, semua orang tanpa terkecuali,” tegasnya.

Policy Brief

Policy Brief