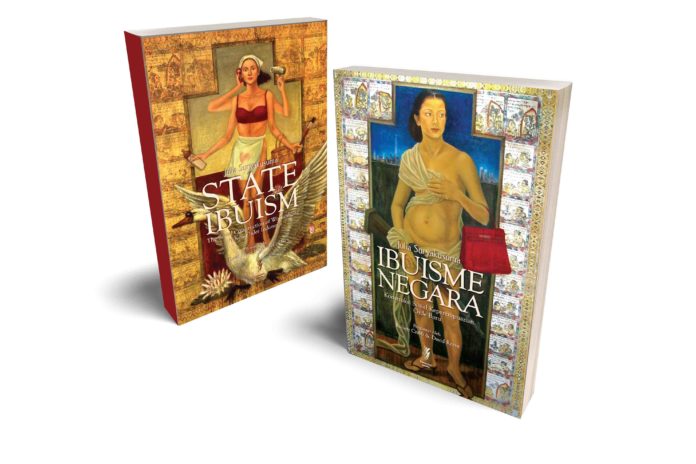

Judul Buku : Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru

Penulis : Julia Suryakusuma

Editor : Uswatul Chabibah & Julia Suryakusuma

Penerbit : Komunitas Bambu

Tahun Terbit : Cetakan pertama, Agustus 2011}

Tebal : xxx + 162 halaman, 14 x 21 cm

ISBN : 979-3731-65-6

Kesalahan berulang-ulang pemerintah dalam sektor pembangunan saya kira adalah menyamaratakan program di desa sesuai dengan kota tanpa memperhatikan kebutuhan desa. Tengoklah program Keluarga Berencana (KB). Di daerah padat penduduk seperti perkotaan, program ini tentu akan sangat bermanfaat untuk menekan jumlah penduduk, yang berdampak pada ketersediaan lahan, pangan, hingga penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Tetapi, bagaimana jika program itu diwajibkan di desa, di mana anak justru menjadi tenaga kerja yang penting?

Pepatah “banyak anak banyak rejeki” mungkin memang sangat berlaku di pedesaan karena banyak tanah yang harus digarap jika tidak dirampas pemilik modal, banyak hasil bumi yang harus dipanen, hingga tersedianya lahan untuk hunian. Di kalangan keluarga kelas menengah bawah yang notabene tidak memiliki modal apapun selain tenaga kerja, anak menjadi sumber “investasi” dan pendapatan yang diharapakan mampu menopang perekonomian keluarga. Selain KB, program PPK di masa Orde Baru menunjukkan betapa tidak relevannya kegiatan yang diusung dengan kebutuhan desa itu sendiri, dengan perempuan kembali menjadi korban.

Priyaisasi dan Ibuisme

Dalam Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, Julia menggunakan pendekatan feminisme kritis untuk menelanjangi bagaimana “pemaksaan program” berstandar kota diterapkan di desa Buniwangi, Jawa Barat. Bahkan, lebih jauh lagi, “standarisasi” ala kota lewat program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini jadi alat untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru lewat ideologi “ibuisme”. Penelitian yang dikerjakan pada September 1986 s.d. Maret 1988 ini menawarkan tesis bahwa program PKK adalah sarana pemerintah untuk mengontrol keluarga yang merupakan basis satuan ekonomi, biososial, dan ideologis.

Negara yang sedang giat membangun butuh stabilitas politik maupun ekonomi. Bagi rezim Orde Baru, kedua hal tersebut adalah keharusan agar investasi asing dan “pinjaman modal” dari pihak luar bisa didapatkan. Karenanya, setiap satuan masyarakat termasuk keluarga harus “diawasi” dengan menciptakan struktur yang hierarkis. Meski diklaim sebagai sebuah gerakan yang lazimnya berarti tidak memiliki anggota yang terdaftar selayaknya organisasi, nyatanya PKK memiliki struktur organisasi yang terpusat hingga presiden.

Menurut Julia, PKK amat bermakna karena memperantarai kekuasaan negara yang bersifat otoriter dan paternalistis lewat berbagai wilayah pengaruh: budaya, ideologi, politik, sosial, hingga ekonomi ke masyarakat desa. Di bidang budaya, misalnya, PKK berusaha menginternalisasikan konsep “priyayisasi” dan “ibuisme”.

Priyayisasi mewujud dalam penentuan pemimpin PKK lewat status suaminya, meski begitu mereka tidak punya kendali penuh terhadap lembaga tersebut. Rapat-rapat awal PKK di Buniwangi dipimpin oleh Kepala Desa dan Ketua LKMD, sementara istri mereka yang notabene adalah ketua PKK tingkat desa cenderung hanya mengulang apa yang dikatakan suami.

Karena berada di bawah naungan negara, PKK cenderung “melihat” ke atas ketimbang berusaha menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Julia mengkritik program PKK di Buniwangi yang tidak relevan dengan kebutuhan kaum perempuan miskin yang jumlahnya mencapai 83%. Program PKK yang berbasis “ibuisme” menekankan “selera” perempuan kelas menengah kepada mayoritas perempuan miskin desa. Beberapa di antaranya seperti pelajaran mengenai peran wanita menurut agama Islam, berpakaian dalam berbagai suasana, memasak resep baru, Pancasila, hingga psikologi manusia. Lewat program-program tersebut, tercipta standar “perempuan” yang baik, salah satunya ialah yang bekerja di ranah domestik.

Padahal, perempuan miskin di Buniwangi—dan saya pikir di berbagai desa lainnya—memiliki peran yang krusial bagi keluarganya selain sebagai “ibu” dan “istri”. Dalam pembagian kerja misalnya, meski secara konseptual banyak segi kehidupan terbagi dalam sektor “maskulin” dan “feminin”, pada penerapannya dapat menjadi berbeda berdasarkan lapisan sosialnya. Perempuan dari kalangan miskin memikul peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja (buruh tani, penyadap karet, dll.) yang membantu suaminya demi menopang perekonomian keluarga.

Hal ini berbeda dengan keadaan perempuan di kalangan elit tradisional yang cenderung lebih bergantung pada suami. Perempuan kelas menengah dan elit menghabiskan waktu untuk kegiatan informal, pribadi, dan “tidak produktif”, seperti mengurusi rumah tangga atau kerja-kerja sosial. Jika ada perempuan dari kalangan ini yang memilih bekerja “kasar”, ia justru akan dijadikan bahan gosip. Karenanya, kebanyakan pengurus PKK di Buniwangi adalah istri yang berasal dari kelas menengah tradisional.

Meski dalam hal kemandirian kaum perempuan miskin lebih unggul, tetapi model keluarga kaum kelas menengah dan elit dianggap sebagai keluarga idaman yang harus ditiru. Tak jarang, kaum perempuan miskin desa merasa “malu” untuk datang ke rapat PKK karena tidak memakai baju yang “kebarat-baratan” seperti pemimpinnya, atau karena buta huruf.

Beban Psikologis Peneliti

Feminisme kritis berarti menolak pendekatan positivisme dalam penelitian. Karena penelitian feminis merupakan alat bagi pembebasan perempuan, narasi besar bahwa penelitian haruslah “bebas nilai”, objektif, netral, hingga tidak memiliki hubungan timbal balik antara subjek dan objek penelitian menjadi tidak relevan. Idealisasi penelitian seperti ini berpotensi menciptakan situasi “skizofrenis” karena tidak sanggup untuk mengungkap berbagai pengalaman ketertindasan perempuan.

Bagi Julia, menerapkan feminisme kritis dalam penelitiannya berarti harus siap dengan realitas lapangan yang “menghantam” emosinya sedemikian rupa. Masuknya struktur negara dalam kehidupan desa terutama dengan perempuan sebagai sasaran utama adalah tema yang cukup subversif untuk dituliskan. Selain itu, proyek penelitian dari Institute of Social Studies (ISS) yang berpusat di Belanda ini membuat Julia mempertanyakan seberapa bermakna penelitiannya bagi sumber penelitian, isu yang diangkat, dan peneliti sendiri? Bagaimana hasil penelitiannya berdampak bagi transformasi pembebasan? Jangan-jangan, ia justru membahayakan para subjek penelitiannya.

Julia menanggung beban etis sebagai peneliti dan moral sebagai manusia. Keterpaksaannya untuk “berdamai” dan mengikuti arus hierarki politik yang dikritiknya demi melancarkan penelitian membuat saya merasa ditunjukkan bahwa pada situasi tertentu, kita tidak bisa selalu menghindari jerat kuasa yang ditebarkan jika ingin mencapai tujuan—dengan perasaan tidak berdaya menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.

Selain itu, sebagai kelas menengah yang berpendidikan Barat dan meneliti dengan cara Barat, Julia mempertanyakan apakah teori-teori yang dikembangkan dengan konteks Dunia Pertama dapat diterapkan di negara Dunia Ketiga?

Dunia Ketiga memiliki beban yang lebih berat, entah dalam hal sejarah, kondisi sosial, politik, budaya, hingga perkembangan teknologi. Para peneliti dari negara Dunia Ketiga harus berhadapan dengan etnosentrisme barat. Mereka harus berhati-hati dengan “penjara pikiran” yang diciptakan untuk Dunia Ketiga, sehingga harus meredefinisikan berbagai teori yang dipakai dalam penelitian sesuai konteks negaranya.

Ketidakmampuan kita untuk menantang dan mempertanyakan teori-teori itu berpotensi menimbulkan “kolonialisme akademis”. Dan, Julia menggarisbawahi bahwa hal itu bisa terjadi karena, mungkin, kita terlalu disibukkan dengan argumen-argumen “universal” semacam kelas dan gender. Dalam lingkup feminisme di Indonesia pun, ada semacam kecenderungan “aktualisasi diri” yang kebarat-baratan berarti telah tercerahkan, sementara yang masih “tradisional” berarti belum bebas dari patriarki. Kita tidak mampu membuat definisi “feminisme Indonesia”—bahkan definisi ini masih bermasalah mengingat pengalaman ketertindasan perempuan Jawa akan sangat berbeda dengan perempuan Papua, misalnya.

Pada akhirnya, saya pikir buku ini penting dibaca untuk mempelajari keperkasaan negara maskulin yang “mengontrol” perempuan lewat hirarki dan birokrasi yang ketat. Meski Orde baru telah lama tumbang, ia mewariskan ideologi yang bermasalah namun tak kasat mata ini. Lewat ibuisme, perempuan pada akhirnya tidak bisa dilihat sebagai pribadi yang tunggal, tetapi selalu dilekatkan pada suami, anak, komunitas, bahkan negara dalam fenomena yang dianggap sangat wajar sekalipun, seperti perubahan panggilan terhadap ibu saya. Sejak menikah, ia tidak pernah lagi dipanggil dengan “Ibu Siti” sebagaimana namanya, tetapi menjadi “Ibu Hadi” atau “Mama Fitri”.