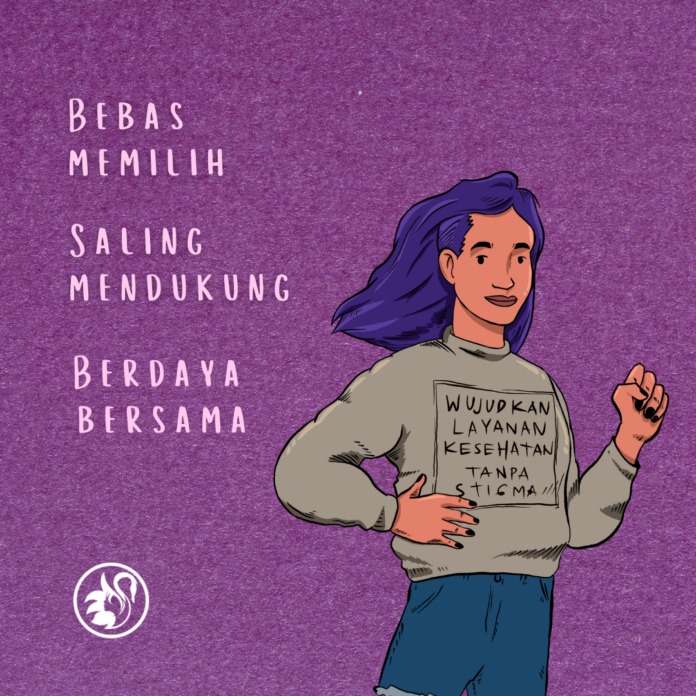

Saat memutuskan untuk mengakses layanan konseling, adalah hal yang wajar jika setiap orang merasa tidak berdaya dan berharap mendapatkan bantuan atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Perasaan tidak berdaya adalah hal yang sangat normal. Mungkin kamu merasa ingin menyerah, tidak ada jalan lagi, dan ingin berhenti saja. Namun, saat kamu memutuskan untuk mengakses layanan konseling, ini adalah satu langkah besar yang membuktikan bahwa kamu masih berdaya dan dapat menolong dirimu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, kamu perlu menyadari bahwa kamu dan konselor adalah dua subjek yang sama-sama memiliki peran utama dalam proses konseling. Tidak ada yang harus menjadi lebih dominan. Kamu dan konselor perlu membangun relasi yang setara agar proses konseling dapat berjalan efektif.

Ketika kamu menghubungi konselor, pahamilah bahwa kamu dan konselor memiliki peran masing-masing yang akan berkontribusi dalam proses konseling. Konselor tidak dapat memutuskan segala hal yang menyangkut situasimu. Peran konselor adalah sebagai teman bicara yang berempati dan mampu memberikan dukungan positif, serta sebagai pemberi informasi dan pilihan. Konselor secara profesional harus melepaskan diri dari nilai-nilai yang diskriminatif dan menghakimi agar informasi yang diberikan tidak bias. Kamu sendiri sebagai klien memegang peranan untuk menjadi pengambil dan pelaksana keputusan. Proses inilah yang kemudian dapat membuat kamu sadar bahwa kamu berdaya. Akhirnya, terwujud kerjasama yang harmonis antara konselor dan klien melalui proses konseling yang dilakukan.

Kamu dan konselor juga ada di posisi yang setara dan dapat menentukan batasan masing-masing. Sebelum memulai proses konseling, penting untuk membicarakan batasan-batasan tersebut agar nantinya proses konseling tidak terhambat atau ada yang merasa dirugikan. Kamu harus memahami bahwa konselormu bukan superhero yang dapat melakukan segalanya, sebagaimana konselormu juga harus memahami bahwa kamu bukan objek yang dapat diarahkan sesuai kemauan konselor. Kamu dan konselor perlu sama-sama belajar untuk saling menghormati batasan masing-masing dalam proses konseling sebagai upaya untuk membangun relasi yang setara.

Relasi yang setara sangat dibutuhkan dalam proses konseling agar kamu dan konselormu dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah tanpa ada yang mendominasi satu sama lain. Relasi ini dapat terbangun saat kamu dan konselor memahami peran dan posisi masing-masing, saling memberikan kepercayaan untuk menjalankan peran satu sama lain, dan menyadari tujuan dari proses konseling. Proses membangun relasi yang setara memang tidak mudah, namun bukan berarti mustahil.

Konseling sendiri seharusnya menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Tujuan dari konseling pada akhirnya bukan hanya memecahkan masalah, namun juga membantumu menemukan kemampuan untuk mencari cara memecahkan masalah itu sendiri, berpikir kritis, dan dapat mengambil keputusan. Jika sejak awal tidak terbangun relasi yang setara antara kamu dan konselor, maka proses konseling dapat menjadi bias. Praktisnya, dampak yang sering terjadi adalah kamu akan terus bergantung pada konselormu dalam mencari cara untuk memecahkan masalah. Padahal, melalui konseling kamu seharusnya dapat menemukan cara untuk memberdayakan dirimu sendiri.

Ingatlah bahwa kamu yang mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Melalui konseling, kamu dapat belajar untuk mengembangkan diri, menemukan kekuatan yang mungkin belum kamu sadari keberadaannya jauh di dalam dirimu, dan menggunakan kekuatan itu untuk menolong dirimu sendiri. Proses pengembangan diri ini tentu saja tidak didapatkan melalui proses yang instan. Konselor akan menemanimu dalam proses pengembangan diri melalui pemberian informasi, dukungan, dan komunikasi yang empatik. Hasil dari proses konseling akan sangat bergantung pada dirimu sendiri.

Tidak ada salahnya jika kamu merasa kurang cocok dengan metode atau pendekatan yang digunakan oleh konselormu. Kamu bisa menyampaikannya. Ingat, kamu punya hak untuk itu. Tidak perlu merasa tidak enak jika kamu masih belum memahami apa yang disampaikan konselor. Kamu juga berhak untuk bertanya, atau menyampaikan ketidaknyamananmu. Komunikasi yang asertif sangat diperlukan dalam proses konseling agar kamu dan konselor saling memahami situasi masing-masing dan dapat bekerja sama untuk merumuskan serta mencapai tujuan dari proses konseling. Komunikasi yang asertif juga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam proses konseling. Jika akhirnya kamu merasa proses konseling belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang telah ditargetkan oleh kamu dan konselor, maka tak ada salahnya menyampaikan itu pada konselormu untuk kemudian mendiskusikan metode yang lebih efektif atau kamu berhak mengganti konselor bila perlu. Ingat, semua keputusan ada padamu.

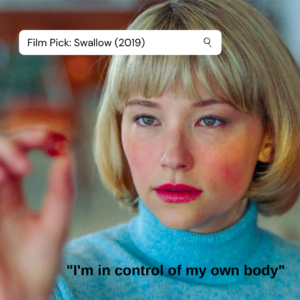

Pada akhirnya, film berusaha menunjukkan dimensi berlapis dari permasalahan perempuan mulai dari kekerasan berbasis gender hingga pembatasan otonomi tubuh perempuan dan hal tersebut bersifat struktural. Sebab, implikasi psikologis dan sosial terhadap penolakan aborsi memiliki efek jangka panjang terutama bila kehamilan disebabkan oleh kasus kekerasan. Semua pihak harus terlibat dan memiliki pemahaman komprehensif soal ini: mulai dari negara hingga institusi sosial sekitar perempuan.

Pada akhirnya, film berusaha menunjukkan dimensi berlapis dari permasalahan perempuan mulai dari kekerasan berbasis gender hingga pembatasan otonomi tubuh perempuan dan hal tersebut bersifat struktural. Sebab, implikasi psikologis dan sosial terhadap penolakan aborsi memiliki efek jangka panjang terutama bila kehamilan disebabkan oleh kasus kekerasan. Semua pihak harus terlibat dan memiliki pemahaman komprehensif soal ini: mulai dari negara hingga institusi sosial sekitar perempuan.